Die Top 5 Mythen um Gehörschutz und Hörgesundheit bei Musikern

- Dr. Teresa Wenhart

- 9. Sept. 2023

- 6 Min. Lesezeit

Aktualisiert: 22. Aug. 2025

Gehörschutz am Schmerzempfinden der Ohren auszurichten ist wie nach der Kalendermethode zu verhüten und ein nicht richtig eingesetzter Gehörschutz ist wie ein löchriges Kondom: in der Situation mag es bequemer sein und sensorisch intensiver doch auf Dauer kumuliert sich das Risiko durch chronisch zu hohe Pegel die feinen Strukturen im Gehör dauerhaft zu schädigen.

In diesem Artikel geht es um die häufigsten Mythen rund um gesundes Hören und Gehörschutz im Bereich Musik und worauf Berufsmusiker:innen achten sollten.

Mythen um Gehörschutz und Hörgesundheit bei Musikern

Bevor ich Anfang diesen Jahres (2023) mein Teilzeit-Studium Violoncello an der Zürcher Hochschule der Künste aufgenommen habe, hatte ich zwar schon immer mal wieder bis regelmässig in Orchestern gespielt. Doch meist begrenzte sich dies auf eine Abendprobe pro Woche oder eine Projektwoche im Sommer. Je mehr man - im Studium oder beruflich - jedoch übt, probt oder sogar im Orchester tätig ist - desto mehr sollte man sich über Gehörschutz Gedanken machen. In den letzten Monaten habe ich wiederholt in mittleren bis grösseren Formationen gespielt und wurde dabei auch von Mit-Musiker:innen zum Thema Gehörschutz befragt. Erfreulicherweise sind sich viele Musiker:innen der Gefahren bewusst und einige schützen ihr Gehör sogar eigenverantwortlich.

Trotzdem halten sich hartnäckig einige Mythen zum Thema Gehörschutz und Hörgesundheit bei Musiker:innen. Dies sind meine Top 5 Mythen! :-)

Mythos 1: "Wenn meine Ohren nicht weh tun, ist es nicht zu laut."

Die Arbeitsschutzverordnungen der meisten Länder schreiben vor, dass bei einer Arbeitszeit von 40h pro Woche (8h pro Tag) der durchschnittliche Pegel nicht über 85 dB (A) liegen darf. Pro 3 dB (A) mehr halbiert sich die maximale Dauer der Lärmaussetzung pro Tag, weil sich physikalisch der Schalldruck verdoppelt. Das heißt bei 88 dB (A) durchschnittlichem Pegel wären es maximal 4h pro Tag, bei 91 dB (A) 2h und bei 93 dB(A) nur noch 1h. Die Schmerzschwelle (Uncomfortable Loudness, UCL) liegt jedoch bei den meisten Menschen deutlich höher, bei um die 120-140 dB und ist zudem vom Frequenzbereich abhängig.

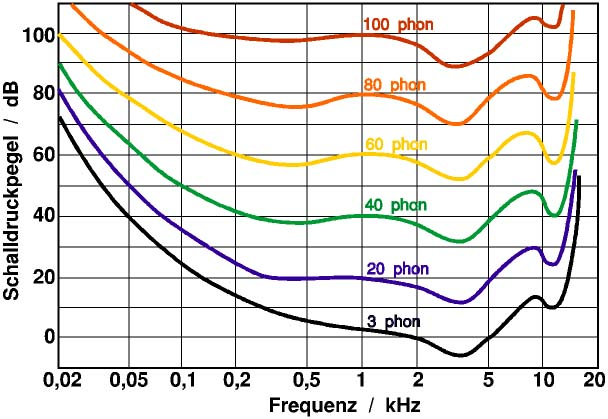

Das Lautstärke-Empfinden des menschlichen Ohrs folgt sogenannten Isophonen. Das sind Kennlinien, die gleiche Lautstärke bei unterschiedlichen Frequenzen in der Einheit "phon" anzeigen und wurden durch psychoakustische Untersuchungen an Menschen festgestellt. Diese Isophone zeigen, dass Menschen in tiefen Frequenzen deutlich höhere Pegel brauchen, um sie als gleich laut wie hohe Frequenzen wahrzunehmen.

Abbildung: Isophone sind Kennlinien gleicher Lautstärker der menschlichen Wahrnehmung.

Ein Ton bei 1 kHz (ungefähr ein c''') wird zum Beispiel bei einem Pegel von 80 dB SPL genauso laut empfunden, wie ein Ton bei 60 Hz (ein tiefes Cello C) bei etwas mehr als 90 dB SPL. Der Pegel des tiefen Tons ist jedoch bereits mehr als 8 mal so hoch.

Hohe Frequenzen werden unter anderem auch wegen dieser psychoakustischen Eigenschaft des Gehörs früher als zu laut bzw. schmerzhaft laut empfunden, als tiefe Frequenzen. Auch die Klangfarbe (z.B. wie schrill ein Ton ist), spielt dabei eine Rolle, wie unangenehm und zu laut man einen Ton empfindet. Menschen unterschätzen also besonders im tieffrequenten Bereich die Lautstärke.

Auch die Dauer der Lärmbelastung wird häufig nicht als Risiko erkannt. Diese überschreitet bei Profi-Musikern fast immer die erlaubten Grenzwerte schon alleine durch das solistische Üben. Im Orchester wird der Grenzwert von 85dB(A) im Durchschnitt in fast allen Instrumentengruppen erreicht, Spitzenpegel erreichen dabei an allen Sitzpositionen nicht selten zwischen 120 und 135 dB (A) - insbesondere bei spätromantischen Werken.

Siehe dazu auch: Wie laut ist eigentlich Musik?

Mythos 2: "Meine Handy-App zeigt in der Probe nur Pegel bis 85-90 dB an, also ist es nicht zu laut"

Pegel-Messungen mit Handy-Apps sind mit Vorsicht zu betrachten. Zum einen ist die Qualität und Seriösität der App oft unklar. Zum anderen limitieren manche Betriebssysteme von Mobiltelephonen das Eingangslevel. Ab einem bestimmten Level, wie z.B. 85 oder 90 dB (A) wird es daher einfach nicht mehr lauter und man bekommt den Eindruck, dass der Pegel in der Messsituation nicht zu laut ist, weil die App aus diesem Grund keine höheren Pegel registrieren kann. Ich habe das selbst mit meinem Smartphone ausprobiert und konnte bei verschiedenen Apps keine Pegel über 88dB(A) messen, in der selben Situation mit anderen erreichten die Pegel jedoch 100-110 dB(A).

Mythos 3: "Ich lege mir einen einfachen Schaumstoff Gehörschutz lose vor den Gehörgang, dann schützt es ein bisschen, aber ich höre noch gut"

Leider ist das aus mehreren Gründen keine gute Idee, obwohl man zunächst meint man kann so sein Gehör günstig und bequem schützen, ohne sehr viel anders zu hören. Subjektiv mag man den Eindruck haben, die Situation leiser zu empfinden. Besonders hohe, schrille und perkussive Klänge - wie vom Becken oder der Piccolo-Flöte - werden dadurch in der Lautstärke am Trommelfell abgesenkt. Jedoch kann besonders tieffrequenter Schall nahezu ungehindert in den Ohr-Kanal gelangen. Dieser wird zudem bei problematisch lauten Pegeln oft noch nicht als zu unangenehm empfunden und man wiegt sich vermeintlich in Sicherheit. (siehe oben: "Mythos 1: Wenn meine Ohren nicht weh tun, ist es nicht zu laut.")

Auch das Argument, man könne durch den losen Schaumstoff-Gehörschutz die Musik noch natürlicher wahrnehmen stimmt so meistens nicht. Dadurch, dass hohe Frequenzen viel stärker attenuiert werden als tiefere Frequenzen, ändert sich die Balance von Grundtönen und Obertönen und damit verzerrt sich unter Umständen die Klangfarben-Wahrnehmung. Übrigens dämpft auch korrekt in den Gehörgang eingesetzter Schaumstoff-Gehörschutz den Klang meist ungleichmässig über die Frequenzen, denn er ist für Industrielärm und nicht für den Musikkontext gedacht. Spezieller Gehörschutz für Musiker enthält Gehörschutz-Filter, welche versuchen die Lautstärke möglichst gleichmäßig über den für Musik relevanten Frequenzbereich zu reduzieren.

Siehe dazu auch: Gehörschutz für Musiker:innen - welche Möglichkeiten gibt es?

Mythos 4: "Gehörprobleme bekommt doch jeder, das ist nur vom Alter abhängig bzw. genetisch bedingt"

Das stimmt leider nicht. Die Alterschwerhörigkeit, sogenannte "Presbyakusis" ist nur eine von zahlreichen möglichen Ursachen für Schwerhörigkeit. Sie tritt etwa ab dem Alter von 50 Jahren - also auch bei Musiker:innen durchaus noch im berufstätigen Alter - aufgrund von Abnutzungserscheinungen der Sinneszellen im Ohr auf und entwickelt sich schleichend.

Lärmbelastung ist eine weitere bekannte Ursache für Hörverlust ("Noise Induced Hearing Loss"; NIHL) und weiteren Hörstörungen wie Tinnitus. Erste Anzeichen von beginnendem Hörverlust können Probleme sein, Gespräche in lauter Umgebung zu verstehen, das Gefühl, dass andere Leute nuscheln, sowie manchmal auch Überempfindlichkeit gegenüber bestimmten Geräuschen. Schwerhörigkeit kann auch plötzlich eintreten, z.B. durch akute Erkrankungen des Ohres oder des Zentralnervensystems oder durch sehr plötzliche laute Schalle ("Knalltrauma"). Plötzlicher, sehr starker und unterschiedlich umfassender Hörverlust ("Hörsturz") auf ein oder beiden Ohren kann zudem auch ohne klare Ursache, nicht selten stressbedingt entstehen.

Auf den Websites vieler Akustiker und Hörgeräte-Hersteller gibt es Tests um bequem zuhause einen kurzen Selbst-Check des Gehörs durchzuführen, zum Beispiel hier:

Mythos 5: "Das Gehör muss ich nur beim Musizieren schützen, sonst im Alltag besteht keine Gefahr"

Leider ist das nicht so. Fluglärm ist bekanntlich einer der lautesten Schalle ( ca. 140 dB (A)). Das gleiche gilt für Öffentlichen Nahverkehr, insbesondere bei U-Bahnen und anderen Untergrundbahnen (ca. 100 dB (A) beim Einfahren in den Bahnhof. Auch innerhalb von fahrenden Zügen und Autos, insbesondere mit offenen Fenstern im Tunnel, können Pegel von 130-140 dB(A) erreicht werden. Normaler City-Verkehr im Auto führt bereits zu Pegeln von etwa 85 dB (A), also um den Grenzwert. Auch bei schlecht isolierten Verkehrsmitteln kann der Pegel schon mit 90-100dB(A) bei täglicher Pendeltätigkeit von z.B. je 1h morgens und abends zu vorübergenender Verschlechterung der Hörschwellen führen. Man bemerkt solche Verschlechterung der Schwellen schon subjektiv daran, dass man das Radio morgens nach dem Aufstehen meist deutlich weniger laut stellt als abends nach Feierabend wenn man wieder zuhause angekommen ist. Für Musiker, die pendeln oder viel reisen empfiehlt sich daher Gehörschutz für die Reisetätigkeit. Die Grenzwerte werden sonst summiert über die Dauer der Reisen und des Musizierens unter Umständen noch häufiger überschritten. Over-Ear- Kopfhörer oder ganz allgemein Kopfhörer und Ear-Phones mit aktivem Noise-Cancelling können hier unter Umständen schon etwas helfen.

Auch laute Freizeitsportarten und - aktivitäten jeder Art sowie Feuerwerk sind typische Quellen hoher und plötzlicher Lärmbelastung. Nach Besuchen von Clubs und Rock-Konzerten treten nicht selten Ohrgeräusche und kurzfristige Verschlechterung der Hörschwellen ("Temporary Threshold Shifts", TTS) von etwa 15 dB HL auf.

Mehr zu Alltagslärm hier: Wie laut ist eigentlich Musik?

Mehr lesen

Tiere hören sprichwörtlich das Gras wachsen

Die meisten Tiere hören nicht nur sehr viel höhrere und tiefere Töne als Menschen, sie haben auch sehr viel niedrigere Schwellen im für Menschen hörbaren Bereich. Aus diesem Grund hört meine Katze Smilla mich mehr als hundert Meter weit, wenn ich sie nur auf dem Balkon in Zimmerlautstärke anzulocken versuche - trotz der vielen Geräusche in der Nachbarschaft. Auch Musikinstrumente und schreiende Kinder sind für Tiere deshalb nochmals um ein vielfaches lauter als für Menschen.

Quellen und weiterführende Literatur:

Altenmüller, E., & Klöppel, R. (2015). Die Kunst des Musizierens: von den physiologischen und psychologischen Grundlagen zur Praxis. Schott Music

Roederer, J. G., & Mayer, F. (1977). Physikalische und psychoakustische Grundlagen der Musik. Berlin: Springer-Verlag.

Schmidt, J. H., Pedersen, E. R., Juhl, P. M., Christensen-Dalsgaard, J., Andersen, T. D., Poulsen, T., & Bælum, J. (2011). Sound exposure of symphony orchestra musicians. Annals of Occupational Hygiene, 55(8), 893-905.

Kommentare